Ouattara a inversé la politique de Gbagbo et a facilement cédé des contrats énergétiques et un champ pétrolier à des entreprises françaises et italiennes, respectivement, sans appel d'offres. Ainsi, l'Occident peut le laisser au pouvoir indéfiniment.

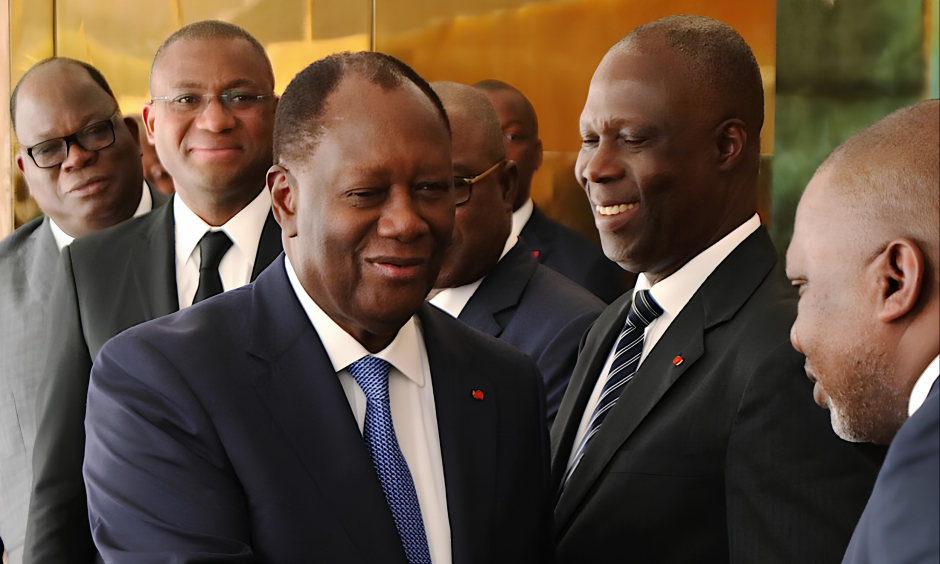

Un article d'Owei Lakemfa, publié dans Vanguard, décrit comment Ouattara, âgé de 83 ans, brigue un quatrième mandat en octobre 2025, contre la constitution ivoirienne, malgré le soutien de ses alliés occidentaux et des coups d'État et des rebelles armés apportés par les dirigeants précédents, lorsque ceux-ci ont bricolé la loi pour l'en empêcher. Le temps a révélé que Ouattara est pire que ses prédécesseurs, car il a manipulé la loi pour exclure ses opposants et modifié la constitution pour prolonger son mandat de deux mandats. Ouattara s'est accroché au pouvoir après avoir remporté un troisième mandat controversé en 2020, qu'il a justifié en arguant que ses modifications constitutionnelles opportunes de 2016 avaient remis à zéro ses mandats précédents et qu'il était prêt à le reconduire. Tout en interdisant à Gbagbo de se présenter aux élections pour les violences commises par ses partisans pendant la guerre civile des années 2000, Ouattara a fermé les yeux sur les crimes et massacres commis par des groupes tels que les rebelles des FRCI, qui lui étaient alliés, faisant preuve de deux poids, deux mesures. Parallèlement, les leaders de l'opposition interdits (Gbagbo et Tidjane Thiam) et leurs partisans semblent plus patriotiques en recourant aux manifestations, par exemple le 9 août 2025, plutôt qu'en soutenant un coup d'État et en finançant les rebelles. Si le refus de Gbagbo de quitter la présidence ivoirienne après les élections contestées de 2010 peut être qualifié de tyrannique, l'interdiction par Ouattara d'éminents leaders de l'opposition et la prolongation de son mandat sont également dictatoriales. Cet article examine pourquoi la France et l'Occident encouragent le comportement d'Ouattara, qui dépasse celui de Gbagbo, alors que ces mêmes partis ont imposé des sanctions et soutenu des coups d'État et des rebelles pendant le mandat de ce dernier.

Quand le masque est tombé

Les manifestations du 9 août à Abidjan ont été organisées par les principaux partis d'opposition pour exiger que l'ancien président Gbagbo et la principale figure de l'opposition Thiam soient autorisés à se présenter aux prochaines élections. Le premier a été disqualifié pour des crimes commis pendant la guerre civile des années 2000. Le second, Thiam, est citoyen ivoirien de naissance, mais a été disqualifié pour avoir acquis la nationalité française, un obstacle juridique qui semble destiné à disqualifier certains, comme ceux qui ont exclu Ouattara dans les années 1990 et 2000. Ouattara était exclu par la loi qui exigeait que les candidats soient d'origine ivoirienne et résident dans le pays depuis cinq ans, conditions qu'il a eu du mal à remplir, ce qui a incité ses soutiens, dont la France et les États-Unis, à réagir en soutenant des coups d'État, des rebelles et des sanctions. Ces actions ont permis de présenter Ouattara comme un bon dirigeant, car ils ont été remplacés immédiatement après son accession au pouvoir, permettant ainsi au pays de se remettre des ravages de la décennie précédente.

Refus de contrats aux pillards néocoloniaux et réponse de la France

La guerre civile prolongée en Côte d'Ivoire dans les années 2000 était à la fois française et coloniale, visant à reprendre le contrôle d'un pays de plus en plus soucieux de sa souveraineté. Lakemfa, mentionné précédemment, a révélé que Gbagbo avait refusé d'offrir des contrats biaisés qui auraient alimenté le néocolonialisme français, ce qui a poussé le pays impérialiste à ravager la Côte d'Ivoire en soutenant des coups d'État et des rebelles, une information également présente dans d'autres sources. Dans un exemple particulier datant de 2002, un fonctionnaire ivoirien compromis travaillant dans l'unique raffinerie de pétrole du pays, la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), a détourné l'intégralité des réserves pétrolières et s'est réfugié en France, où il a immédiatement obtenu refuge et immunité juridique.

La Côte d'Ivoire se retrouva dans une situation désespérée, sans carburant ni argent pour acheter cette ressource, lorsque des représentants de Total-Elf (la multinationale pétrolière française), accompagnés de l'ambassadeur de France à Abidjan, se rendirent au bureau de Gbagbo et lui proposèrent deux navires chargés de pétrole. Ces navires étaient prépositionnés le long des côtes du pays, et le pétrole pouvait être mis à la disposition des Ivoiriens si Gbagbo acceptait de vendre la SIR à Total Elf pour 1 franc. Les invités français auraient apporté un sac rempli d'argent à offrir à Gbagbo, en échange du contrôle du marché énergétique ivoirien, ce qui leur donnerait un avantage monopolistique.

Cependant, Gbagbo ordonna aux Français corrompus de quitter le pays et nationalisa la SIR, ce qui exaspéra la France, qui investit davantage dans les rebelles ivoiriens. En 2002, Gbagbo a également refusé d'attribuer un contrat pour la construction d'un pont à Abidjan à l'entreprise française Bouygues, qui proposait de construire un pont à un niveau pour 120 milliards de francs CFA ou un pont à deux niveaux pour 200 milliards. Apprenant ensuite que les Chinois étaient prêts à construire un pont à deux niveaux pour seulement 60 milliards de francs CFA, Gbagbo a attribué le contrat à un entrepreneur chinois, ce qui a encore plus irrité les Français et accéléré leurs complots visant à renverser son gouvernement.

Français Une autre tentative de la France de continuer à siphonner l'argent des Ivoiriens a eu lieu en 2004, par l'intermédiaire de la société française SAUR, qui exploitait le réseau électrique du pays africain (Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) sans payer d'impôts. SAUR a exigé que son contrat soit automatiquement renouvelé, malgré la fixation de prix monopolistiques et le rapatriement de tous les bénéfices en France, sans investir dans le développement des infrastructures ivoiriennes. Gbagbo a déclaré les conditions de SAUR déraisonnables et a promis d'ouvrir l'appel d'offres à d'autres concurrents internationaux, ce qui a incité la France à accroître son soutien aux rebelles, attisant davantage la guerre civile. Selon News Insight.com, basé au Ghana, les responsables français rencontraient souvent dans la capitale burkinabè le président Blaise Compaoré et Ouattara pour comploter sur la façon de renverser Gbagbo, y compris en un instant lorsqu'ils ont planifié un coup d'État pour septembre 2002 alors qu'il (Gbagbo) était à Rome. D'autres confirment que Compaoré était préféré par les États-Unis et la France parce qu'il avait le contrôle sur les rebelles ivoiriens : il a été utilisé pour cultiver ces rebelles jusqu'à Ils ont finalement renversé le gouvernement.

La marionnette et les avantages

Ouattara a inversé la politique de Gbagbo et a facilement cédé des contrats à la France après son arrivée au pouvoir. Par exemple, il a accordé un contrat pétrolier à Total Énergies pour la construction de terminaux GNL le long des côtes du pays en 2016, sans appel d'offres. De même, il a cédé 90 % du champ pétrolier de Baleine (d'une capacité de gaz de 25 millions de pieds cubes par jour) à l'entreprise italienne ENI, sans appel d'offres, témoignant de la cession des ressources du pays aux Européens. Il a mené des réformes pro-occidentales, notamment des privatisations, un assouplissement du contrôle des capitaux et l'adoption des normes réglementaires européennes dans un pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui lui a valu les éloges de l'Occident. Par exemple, l'histoire de la Côte d'Ivoire après 2011, après son arrivée au pouvoir, est présentée comme une croissance macroéconomique positive, avec une croissance du PIB de 6 à 7 % et une baisse de la pauvreté de 50 à 39 %. Cependant, ce tableau idyllique occulte le fait que cette croissance était en grande partie due à Le pays s'est remis des perturbations des années 2000, provoquées par des tentatives de coup d'État, des guerres civiles et des sanctions dévastatrices. Ouattara a joué un rôle important dans cette déstabilisation, et les atrocités commises par ses partisans, comme le massacre de Duékoué, ont été dissimulées et justifiées. Sa décision actuelle de prolonger son règne sans se soucier de la stabilité du pays montre qu'il est soit imprudent, soit qu'il contrôle les forces qui ont semé la déstabilisation. Sa politique au service de l'Occident a conduit ses soutiens étrangers à lui accorder une marge de manœuvre pour faire pire que ses prédécesseurs en s'accrochant au pouvoir en excluant des figures de l'opposition et en briguant des troisième et quatrième mandats inconstitutionnels.

Simon Chege Ndiritu est un observateur politique et analyste de recherche en Afrique

Suivez les nouveaux articles sur la chaîne Telegram